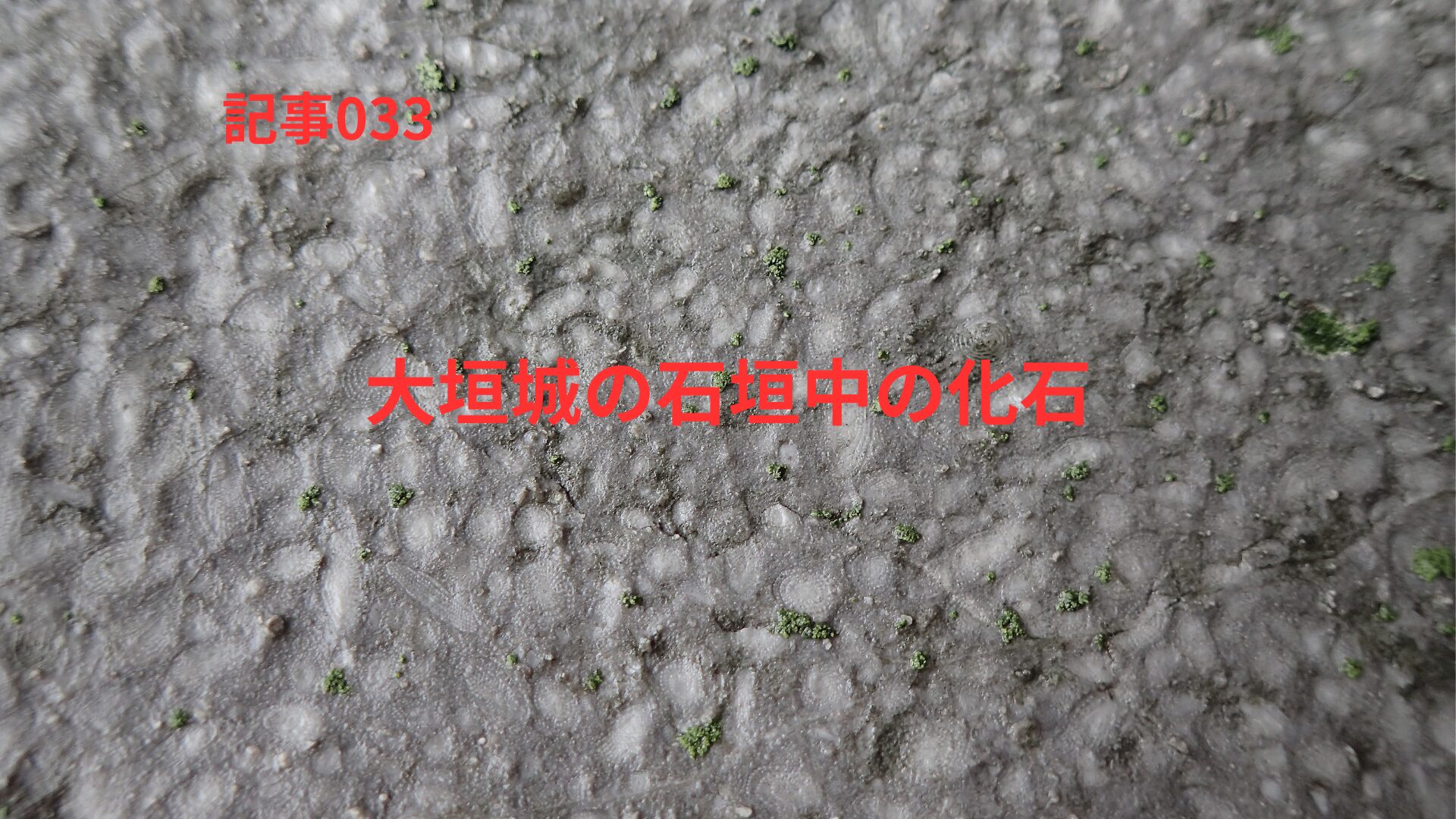

岐阜県大垣市の大垣城の化石を見に行ってきました。古くから石垣の石に化石が含まれていることは知られており,私も4回目の見学です。大垣城は小さな復興天守があるのみで,化石の方が有名かもしれません。天守入口の受付では化石のみられる場所を示すパンフレットが売られています。

化石を含む石灰岩は,近くの大垣市赤坂町金生山からのもので非常に多くの化石を産出することで知られています。歴史に興味のある人は,石垣に刻まれたいろいろなマークを探すのもいいかもしれません。大垣市は濃尾傾動地塊運動の影響で,濃尾平野に降った雨などが地下水になって平野の西部に集まり湧出する所で,水の都として知られています。自噴する所では多くの人が水を採取に来てみえます。また,初めて「水まんじゅう」を食べてきました。水まんじゅうは,くず粉とわらび粉で作った半透明な生地であんを包み,豊富な地下水で冷やして食べる大垣市発祥の夏の和菓子です。江戸時代末期には水菓子を楽しむ風習があったようです。すでに10月ですが,今年は12日まで営業するそうです。

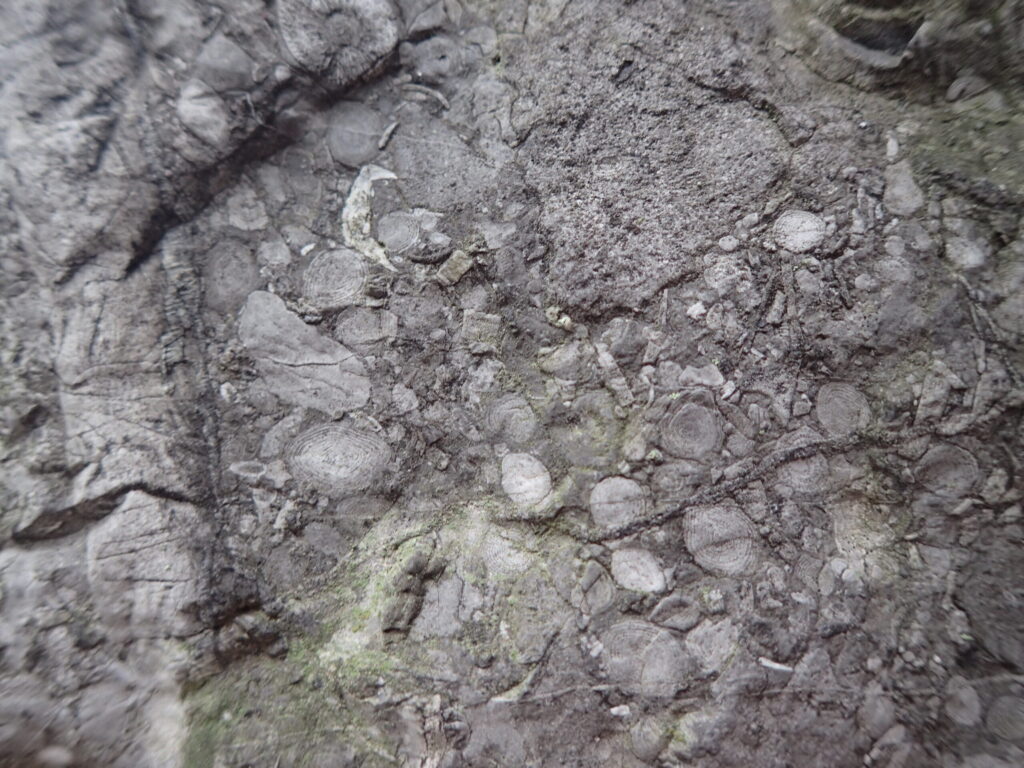

フズリナは、有孔虫のフズリナ目に分類される絶滅した原生動物で,紡錘虫とも呼ばれます。フズリナ目は古生代(石炭紀 – ペルム紀)に全盛期を迎え,石灰質の殻を持っており,温暖な地域の海底付近に住んでいたようです。山口県秋吉台や,金生山などの石灰岩中に多量に存在しており,示準化石としてよく知られています。古生代末に突然絶滅することから、大量絶滅(P-T境界事変)したと考えられます。

平巻きの殻を持った軟体動物(貝)の仲間です。その殻頂部を巻き込みながら成長するため,丸い殻で,殻表面には,成長線と見られるラインが見られます。殻が分厚くなる,古生代を代表する生物です。分類については,「原始的な巻貝である」という説と「現生種ネオピリナの仲間である単板類」との説の2つがあります。ベレロフォンという名前はギリシャ神話に登場する英雄「べレロポーン」に由来しています。

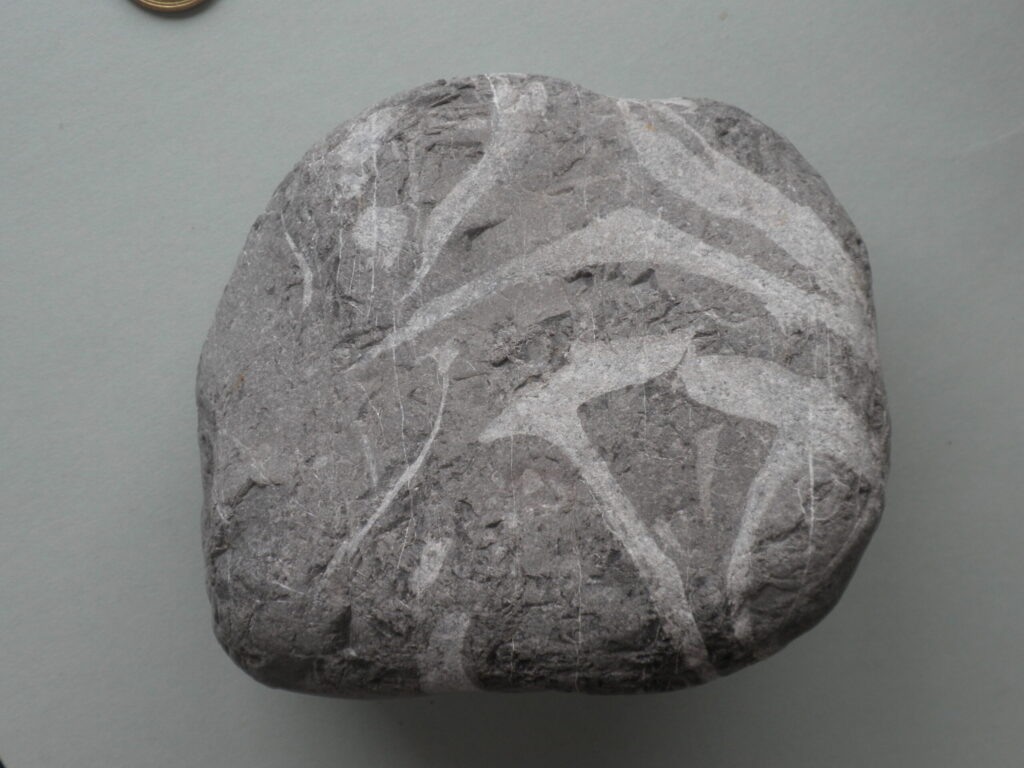

ウミユリは根や茎のように見える支持体と,花弁のような腕を持っています。また,ウミユリという名前からも植物のように感じますが,ウミユリ綱に分類される棘皮動物(ヒトデやウニなどの仲間)です。現在も生きている仲間がいるので,生きている化石と呼ばれます。古生代のころは浅い海に生息していたようですが,現在は深海底に生息しています。

シカマイア(Shikamaia)は古生代ペルム紀に生息していた大型の二枚貝で全長約1メートルに達するものもあります。岐阜県大垣市金生山で初めて発見されました。名前は古生物学者の鹿間時夫博士にちなみます。全体の形がわかりにくく,多くの研究者が様々な復元図を描いています。岐阜県美山町の河原でいくつかの標本を採取したことがあります。

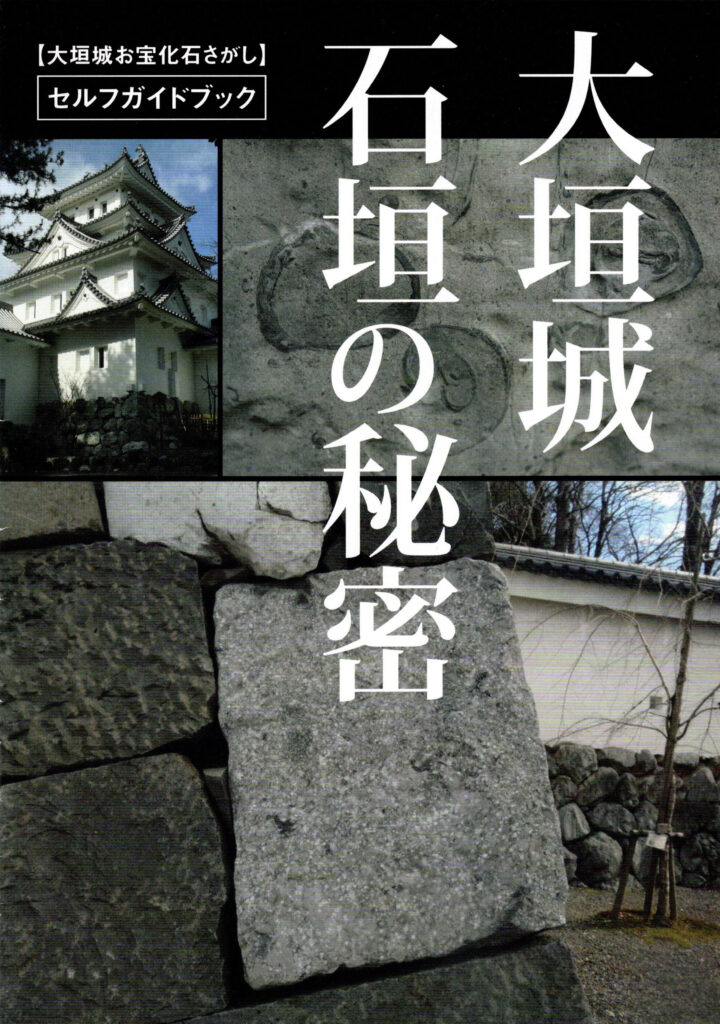

大垣城天守入口で販売されているパンフレット

フズリナ,ウミユリ,ベレロフォン,サンゴ,シカマイアなどの見られる場所が写真付きでとても丁寧に紹介されています(¥200?)。

コメント