群馬県から栃木県に出かけてきました。地質見学の合間に,空いた時間で訪れた富岡製糸場と日光東照宮の紹介です。

(1)富岡製糸場

明治5(1872)年,群馬県富岡町(現富岡市)に官営富岡製糸場がつくられました。シルクは,日本国内の資源だけでできる貴重な収入源で,鉄道資材も戦艦など外国からの輸入に頼っていた日本の資金源でした。生糸の輸出拡大の背景には,生糸の生産地であるフランス,イタリアで微粒子病という蚕の病気が大流行し,ヨーロッパの養蚕業が壊滅的な打撃を被っていたことや,太平天国の乱によって清の生糸輸出が振るわなくなっていたことなどが背景にあったようです。微粒子病は,ルイ・パストゥールが究明するまでは,原因不明の病気でした。ファーブルのところへ教えを請いに来た時のパストゥールは,蚕について無知であったことが知られています。

生糸検査人として横浜居留地で働いていたフランス人のフランソワ・ポール・ブリュナを指導者として抜擢し,初代工場長に渋沢栄一に論語を教えた学問の師である尾高惇忠を任じました(渋沢栄一は尾高の妹千代を嫁にしています)。当初は,士族の子女などが「工女」として働くことになり,富岡製糸場で習得した技術を地元に持ち帰って指導する目的がありました。「工女」はいわゆるお嬢様たちであり,女工哀史で知られる,貧しい家庭の子女が過酷な労働条件で働かされる場所ほどではありませんでした。それでも高温で粉じんの多い職場だったため,脚気や胃腸病,結核を患う女工が多く出たようです。その後,地方から来た貧しい家庭の子女に変わっていきます。1893年以降三井家,原合名会社,片倉製糸紡績会社(現片倉工業)と経営母体は変わります。1974年に生産のピークを迎えたあと1987年に工場は閉鎖しました。空襲の被害を免れ,操業停止後も片倉工業が保存に尽力したことなどもあって,繰糸所を始めとする開業当初の木骨レンガ造の建造物群が良好な状態で現代まで残っています。2014年に世界遺産,そして国宝となっています。ただ,建物内を見学できる場所が限られていたのは残念でした。

なぜ,富岡につくられたのかが気になり調べてみました。製糸場の設立には,養蚕が盛んで広い工場用地と製糸用水が得られ,燃料となる石炭が採れ,外国人の指導による工場建設に地元の人たちの同意が得られたことなどが挙げられています。富岡市周辺には,鏑川や高田川などによる段丘が発達しており,もともとは扇状地だったものが離水して段丘化したと考えられています。桑畑には扇状地など水はけのよい地質が好まれます。富岡製糸場は鏑川の川岸につくられています。水運にも便利な土地です。燃料は,富岡の西方にある高崎および周辺にある高崎炭田から比較的良質な亜炭を産出していました。建物に使ったレンガの目地に用いた漆喰の原料となる石灰は富岡の南方に位置する下仁田町青倉・栗山(「下仁田町自然史館」の南方)に石灰岩の鉱山があります。1885年には赤羽,品川を経由して横浜に到達するルートが開通し,1934年には八高線が開通して八王子経由で高崎-横浜間が別ルートでつながります。これらの好条件がそろった場所だったようです。

一部の施設の紹介です。

・東置繭所(国宝)(図1):2階に乾燥させた繭を貯蔵し,1階は事務所・作業場として使っていました。長さおよそ104mの繭倉庫です。「木骨レンガ造」という和洋折衷の建築様式で,フランス人の設計により,日本人の大工が建てました。10万個も使用されているレンガは,フランス人技術者に教えられた瓦職人が試行錯誤して作った国産だそうです。採光のためのガラス窓を高い位置に設置し,明かりを確保するなど,建物にはさまざまな工夫が見られます。煉瓦壁は,フランス積み(フランドル積み)で積まれています(長辺と短辺を交互に並べる)。

・西置繭所(国宝 図2):創業時に東置繭所と対で建てられた繭倉庫です。

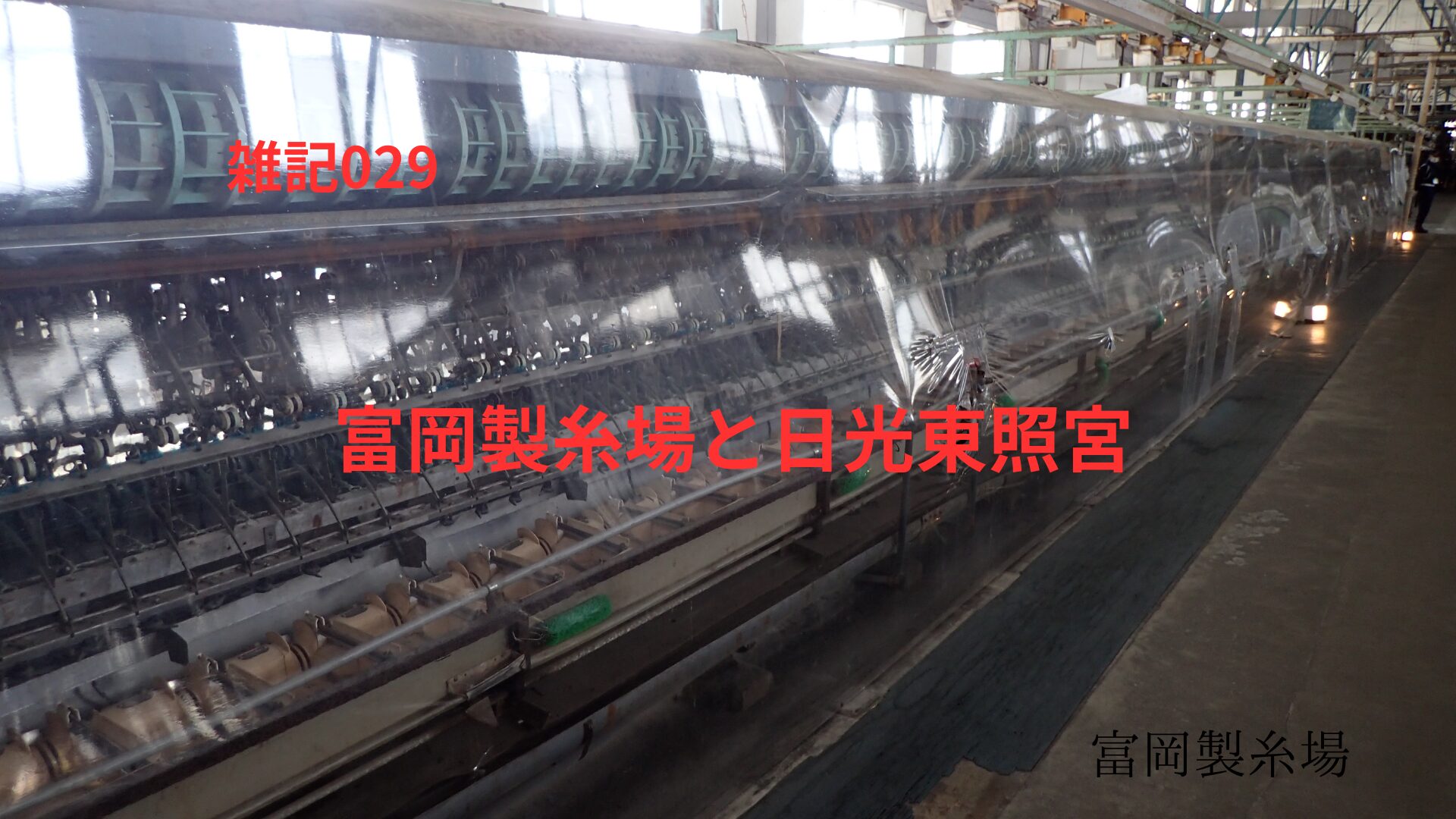

・繰糸所(国宝 図3)繭から糸を取る作業が行われていた建物です。長さ約140mの巨大な工場で,創設時にフランスから導入した金属製の繰糸器300釜が設置され,世界最大規模の器械製糸工場でした。

明治36年(1903年)に当時の農商務省商工局がまとめた「職工事情」という調査報告書に,労働条件などが紹介されています。製糸工場で働くのは圧倒的に女性で,大半は10代です。1日13~14時間労働,夜業も当然ありました。宿舎は大部屋で1人1畳分,畳でなく筵の場合もあったといいます。食事は「概して粗食」。トラホーム患者や肺病,下半身の霜焼けが多く,手を熱湯につけることから皮膚もただれていました。外出は厳しく監視され,事実上の軟禁状態。上司に逆らうと厳しい折檻がありました。小規模工場では「水中投身」「鉄道往生」など,苦しさから自殺が少なくなかったようです。日本各地では「女工哀史」の環境だったようです。

(2)日光東照宮

有名なところなので簡単に紹介します。連休直前で小雨模様でしたが,多くの観光客でにぎわっていました。一番の印象は,日本語があまり聞かれないくらい外国人観光客でいっぱいでした。外国人観光客(観光バス?)が多いせいか,普通車の駐車場は待たずに停められました。

1616年6月,徳川家康は駿府で死去し,遺命によって直ちに駿河国の久能山に葬られ,翌1617年に二代将軍秀忠によって日光に改葬されます。さらに1634年,三代将軍家光によって,大規模改築が行われます。初期の徳川家は親子関係があまり良くなかったようで,秀忠は家康を苦手とし,家光は,父,秀忠の意向で将軍職を継げない可能性が出たことで,秀忠を嫌っていたことは有名?です。この何度もの造営・改築は江戸城の繰り返しの改築と相まって,徳川幕府の財政を大きく傾けたようですね。

厩の神厩舎の彫刻で有名な三猿は,「自分に不都合なことは見ない,言わない,聞かない方がいい」といわれます。私の机の上にも小さな三猿が飾ってあります。「平成の修理」の塗り直しで,「目がおかしい」という批判があるようです。50年ほど前に行った時の写真と比べると確かに目が大きくなって少しユーモラスな顔になっている気がします。入場料¥1650は高いなあと感じました。

コメント